【レガシー・カンパニー4/巻末特集】築地から豊洲へ。受け継がれる歴史、育まれるブランド

2018年10月6日、築地市場は83年の歴史を閉じた。この数年の移転に関する紆余曲折はまだ記憶に新しいが、すでに事実として豊洲へと市場機能は移った。そこにあるのは第三者的な評論の世界ではなく、リアルで地道な毎日だ。そこであらためて、今回の移転が何をどう変えたのか、どう変わろうとしているのか、市場にかかわるさまざまなプロにスポットを当て、新市場のブランドや街のあり方、食文化の継承の形を考えてみた。

※2018年12月に発刊した、ダイヤモンド経営者倶楽部編「レガシー・カンパニー4」巻末特集より転載。情報・写真は特に追記がない場合、同年10月~11月中旬時点のものになります

—– 目次 —————————————

【1】市場が築地でも豊洲でも料理人がするべきことは同じ(銀座「いしだや」)

【2】東京の魚市場の原点は日本橋。関東大震災を機に築地に移転

【3】紆余曲折を経て豊洲へ移転。決め手は開場までのスピード(東京魚市場卸協同組合」当時の理事長

【4】空調面・衛生面の大幅な向上が、豊洲移転の最大のメリット

【5】市場流通の基本的役割は、「安定供給」と「質の担保」の二点

【6】市場外流通や物流の形も、これまでの枠組みを超えて変化が広がる

【7】魚の目利きはもちろん「マッチングの目利き力」が問われる時代(豊洲仲卸「樋長」

【8】人のぬくもりを感じ取ることができる場所であり続けたい(豊洲「やじ満」)

【9】豊洲に移転するのは場内市場のみ。場外は築地で営業を継続(築地場外「鳥藤」)

【10】専門店こそ敷居が低い。その意味をもっと多くの人に知ってほしい(築地場外「吹田商店」)

【11】プロが求める食材を家庭で味わうことが可能になる場所(築地魚河岸「わたなべ」)

【12】個々が自分の店に全力投球。その〝熱〟の集積が街の原点(築地はしご酒実行委員会)

【13】「豊洲の魚なら間違いない」と世界から信頼されるブランドへ(大卸「中央魚類」)

【14】合理化・効率化のなかの〝譲れない意地〟が、市場のスパイスになる(豊洲仲卸「ヤマセ村清」)

【あとがき】

「市場の移転に伴い、臨時休業とさせていただきます」。築地市場閉場の翌日から、豊洲新市場オープンまでの4日間。銀座の寿司屋や和食店などの店頭には、このような貼り紙があちこちで見られた。

年末年始以外に市場の4連休はほとんどなく、ましてや「市場が移転する経験」を持つ店主はいない。休業しないまでもメニューや仕入れルートを一時的に切り替えたりと、この期間はどの店も右往左往していたようだ。残念ながら移転を機に廃業をしたり、経営形態を変えたりした店も少なくない。いずれにしても築地市場の存在が、東京の食文化において大きな役割を持つことを、あらためて強く感じた日になったのではないだろうか。

【1】市場が築地でも豊洲でも料理人がするべきことは同じ

移転から1カ月ほどたった、ある日の朝。勝鬨橋のたもとでしばし佇むと、発砲スチロールや段ボールを荷台に積んだ自転車やオートバイが、頻繁に行き来するのを見ることができた。そのほとんどは、銀座を中心とした飲食店のオーナーや料理人だろう。

彼らにとって、今回の移転は「遠くなって不便になった」が共通の第一声だ。これまでより30分~1時間は早く起きなくてはいけない。3本の大きな橋を超えるのが大変。風雨が強かったり雪が降ったりすると、まず自分自身の安全を心配しないといけない。それでも、長く自分の目利きで仕入れをしていた銀座の寿司店や和食店に現況を聞くと、「今まで通り自ら市場に出かけることに変わりはない」という声が多数を占めた。

その一人、東銀座で割烹料理店を経営している「いしだや」の石田康之氏を訪れた。同店は日替わりの煮魚のランチが売りで、開店と同時にいつも満席になる人気店だが、かねてから「豊洲に移転したらランチ営業が難しくなるかもしれない」と強い懸念を持っていたからだ。

移転後の現状を聞くと、朝の準備は早くなったものの、仕込みの時間に間に合う限りは、これまで通りで変わらないという。そう語る石田氏は、弟子を置かない主義だ。「お客さまは、店の主人の味を楽しみに来ているはず」と考え、仕入れから仕込み、料理のすべてを一人でこなし、対話を通じて客の反応も自ら確かめる。これらの一貫したスタイルによって独自の世界観をつくりだしている。

その起点にあるのはやはり市場であり、市場の人との緊張感ある関係だという。「行かないと見えないものがあります。おすすめの情報から思わぬ発見があったりもします。毎日市場に行って信頼関係を積み重ねていくことは、やはりとても大切なことです」

現在は、鮮魚に関しては毎日豊洲に出かけ、乾物や珍味、包材などは、ランチ営業のない土曜日に築地場外に出て集中的に買いまわるという。

新市場の使い勝手を聞くと「思っていたより便利だった」という感想だ。その理由は「建物が直線で構成されており、位置関係がわかりやすいこと。通路が広くて歩きやすいこと」などを挙げた。もちろん戸惑いはあるものの、慣れるまでにはそう日はかからないだろうという。

「まだ43歳ですし、この店もまだ7年ほど。日々研鑽中の立場としては、市場の移転をネガティブに捉える理由はありません。これから銀座でお店を開こうとする方も、市場が豊洲にあることを当然として経営を考えるはずです。私たちにとって大切なことは、何よりもお客さまに喜んでいただくこと。今は市場に通うことが、その最善だと考えるからです」

【2】東京の魚市場の原点は日本橋。関東大震災を機に築地に移転

ここであらためて東京の魚市場の歴史を簡単に遡ってみる。

起源になるのは江戸時代の日本橋。徳川家康は江戸城内で働く人々の食事を用意するべく、大坂の佃村から漁師たちを呼び寄せて特別の漁業権を与えるとともに、余った魚を日本橋河岸で商うことを許した。この日本橋の魚市場を中心に、神田青物市場、京橋青物市場などで江戸の市場が形成された。

このころ活躍したといわれる「棒手振り」の魚屋、一心太助。その義理人情の厚さや粋でいなせなさまは、江戸っ子の典型として講談や歌舞伎などに描かれることも多いが、まさに魚市場で働く者の気風の象徴。今もその根っこの部分は受け継がれている。

▲1970年代の市場内桟橋。手前には貨車の姿も見える

築地への移転は、1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災により、日本橋周辺の魚河岸が壊滅したことが契機となる。それから10年後に、中央卸売市場(築地市場)が完成。当時の輸送の主力である貨車を入線させるために、鉄路を場内に引き込んだ建物は独特のアーチを描き、桟橋は3000トン級の船舶の係留を可能する「全世界に覇を争う」壮大な施設が生まれた。

しかしこの時の移転もかなりの紛糾があったようだ。水産部門が入居し市場としての全体像が整ったのは、施設完成から2年を経過した1935年のことだった。その後築地市場は、世界最大の水産卸売市場として栄えていくが、早くも1960年代に、市場の再整備や移転の問題が提起されるようになった。物流量の飛躍的な増大で、施設のキャパシティ不足が目に見えて進んできたからだ。

さらに年月の経過につれ、施設の老朽化・狭隘化が進み、品質管理の高度化や物流の効率化などに十分対応できなくなってきたことで、それらはより深刻な問題となった。

▲この当時はほとんどの魚種が競りにかけられていた

【3】紆余曲折を経て豊洲へ移転。決め手は開場までのスピード

その後も、再整備か移転かの問題は繰り返し論議されるがなかなか回答は出ず、2001年にようやく豊洲への移転が正式に決定。2003年に「豊洲市場基本構想」が発表されて、豊洲移転に向けて本格的に動き出すことになる。土壌汚染の発覚による移転反対運動の過熱、当初予定の2016年11月7日からの開場延期などの顛末はまだ記憶に新しいところだ。

異論反論が噴出するなか、仲卸事業者を取りまとめ移転への道筋をつけた、水産仲卸団体「東京魚市場卸協同組合」の当時の理事長であり、高級鮮魚を扱う仲卸「美濃桂商店」の現会長である伊藤宏之氏に当時の話を聞いた。

まず移転決定前に、理事長として取り組むべき一つの重要な課題があったという。それが多額の借金を抱えていた組合の再建だった。組合の事業には、荷受け時の決済や立て替えなどの金融事業があるのだが、この管理が甘く借金が雪だるま式に増えていたのだという。

「組合ひいては市場の社会的な信用を確立しないと、築地の移転や再整備など次のステージには進めない」「全国の市場の見本となるためにも、民事再生ではなく自力での再建が必要」と考え粘り強く交渉。金融機関などの協力をとりつけ、再建による財政の健全化に成功する。

▲2014年の暮れ、多くの人が訪れ賑わいを見せる仲卸店頭

そして豊洲への移転問題に移る。伊藤氏の理事長就任時は、賛成反対はほぼ拮抗。若干反対派が多いくらいだったという。伊藤氏自身も反対の立場で就任した。しかし情報を精査していくなかで、「これは移転しかない」と覚悟を決めた。

その理由は何よりもスピードだ。「いつまでもずるずると引っ張り続けては、荷主も買い手も市場から離れてしまう。一度地盤沈下した市場を再起させるのは大変なこと。再整備の場合、工事中に分断された仲卸は商売にならなくなる懸念もあった。再整備では市場のみんなのためにならないと決定したのです」。その後の調整の苦労はとても想像が付くものではないが、無事に2018年10月11日、豊洲市場はオープンすることになる。

▲2016年の初荷。世界中から集まったマグロがずらりと並ぶ

伊藤氏は、市場というハードの移転とともに、心の部分の移転もこだわった。それが「水神様」の存在だ。日本橋市場のルーツ、佃村の漁師たちが、大漁・海上安全と子孫繁栄を祈願して「弥都波能売命」を祀った「大市場交易神」がその起源となる。「400年受け継いできた先祖の思いをここで断ち切るわけにはいかなかった」と当時の心境を振り返る。

【4】空調面・衛生面の大幅な向上が、豊洲移転の最大のメリット

新たに開設された豊洲市場は、青果棟(5街区)、水産仲卸売場棟(6街区)、水産卸売場棟と管理施設棟(7街区)で構成され、総敷地面積は40万平方メートルになる。築地市場の23万平方メートルに比べると2倍近い規模だ。

建物の特徴は、外気を遮断し、鮮度を維持する低温管理(コールドチェーン)が可能な「閉鎖型施設」であること。築地の市場内は外気にさらされていたため、空調面・衛生面の大幅な向上が移転による最大のメリットだ。

半面、建物が複層階になったためタテの動きが増え、各街区を大きな道路が分断するなど、移動手間が増えたことがデメリットとして挙げられる。施設全体としては広くなったものの、効率的・合理的な設計になったことで窮屈さを感じたり、閉鎖空間であることで、売り場の一体感や熱気を感じ取りにくくなったという意見もあった。

観光客の目線で見ると、最大の違いは仲卸売場に入れなくなったこと。見学スペースから窓越しにわずかに通路が見えるだけで、今までを知る人には物足りなさが残るだろう。一方、マグロの競りはこれまでのような人数の制約などはなく、誰でも早朝5時30分ころから、水産卸売場棟の2階の見学者通路において見ることができる。

飲食店街は、水産仲卸売場棟、管理施設棟、青果棟の3棟に分かれ、ほぼ築地時代の店舗が継続して営業する。「寿司大」こそ時間を問わず長い行列だが、他はおおむね朝の時間の混雑は少ない。市場関係者や買い出し客が気軽に食事ができるようになったのは好ましい変化だ。

片や、首都圏の主要百貨店の鮮魚売り場を多数任される、創業69年の老舗「東信水産」に聞くと、機動力がトラックである事業者は、移転によるプラス面が際立つ。

「築地ではトラックが停車できる位置がバラバラで、外での荷下ろしも常態化されていました。一方豊洲では停車場所が集約されたため、作業をスムースに行うことが可能になり、コールドチェーンが整備されたため、鮮度管理も向上しました。荷物の到着も早くなり、今までより早く店舗に配送できるようになり、時間管理がしやすくなりました」と、数々の具体例を挙げた。

【5】市場流通の基本的役割は、「安定供給」と「質の担保」の二点

物販においては一般に、個人消費者向けの販売を小売り、事業者向けの販売を卸売と呼ぶが、市場機能において卸売はさらに、大卸と仲卸に大きく分けられる。

「大卸は高く売ることで産地を守り、仲卸は安く買うことで消費者を守る」、いわば対立の構図のなかで成長してきたのが日本の市場の特徴で、この双方が併存するのは世界的には稀のようだ。しかしそれぞれが自らの役目に特化することで、効率のよい経営を実現。売り場当たりの販売額は世界トップクラスを誇るという。

大卸は、国内はもとより世界から調達した商品を市場に供給し、仲卸はセリや相対取引などを通じて大卸から商品を購入する。そして買いやすい量や大きさに小分けして店頭で販売するほか、事前に受けた注文に合わせて、各顧客に向けた配送も行う。さらに近年は、飲食店や専門店の人手不足の影響もあり、下処理などの一次加工までを手がけることも増えている。

半面この形態には、「流通が複雑で、コストがその分上乗せされるのでは」との指摘も以前から多い。特にECの普及以降、産直などの「中抜き」の動きも進んでいるが、それでも現時点では従来通りの市場ルートの取引が過半を占める。

その理由は、「安定供給」と「質の担保」の二点が中心となる。何といっても豊洲(築地)市場の水産物の取り扱いは、年間40万トン以上と世界最大級の規模であり、一部の地域の市況に左右されることなく、全体で需給を調節することができる。また銀座をはじめ東京には高級飲食店が集中しており、「よいものをより高く」受け入れる土台がある。豊洲の仲卸事業者は個人飲食店などの小規模店に強い特性があり、求められる役割はまだまだ多い。

【6】市場外流通や物流の形も、これまでの枠組みを超えて変化が広がる

豊洲移転によって周辺ビジネスの動きにも変化がある。まずは物流面。市場にはかねてから「おさめや」という独特のビジネスが存在する。耳慣れない言葉だが、市場に来られない料理人の「目」や「足」になって、買い出しを代行する事業者のことだ。移転により需要が拡大していることが、メディアなどでもたびたび話題になっている。

物流会社のなかにも、独自のノウハウを生かして事業を拡大している会社がある。その代表例が、青果物をメインに取り扱うDream KEIだ。飲食店やホテルのニーズに合ったものを目利きして、ピッキングから梱包、配送まで手がけており、ドライバー個々が卓越した目利き力を持っていることを大きな特徴とする。

仲卸にとっては配送部門の、飲食店にとっては購買部門の、それぞれアウトソースを担う業態で、青果部門で同様のサービスを可能にする物流会社はほとんどない。かけられる期待は年々強くなっているという。「豊洲移転によって、より広範な連携が構築されるはず」と期待を寄せる。

もう一つ、市場外流通の一つの形として、近年存在感を高めている「羽田市場」に注目してみる。同社は、羽田空港の敷地内に直営の鮮魚仕分け施設を持つのが強みで、空輸によって北海道や九州で朝獲れた鮮魚が、その日の夕方に東京の飲食店に並ぶというから驚く。今回の移転による休市をきっかけに、同社を利用する飲食店は一気に増えたようだ。

ただし市場と違うのは、決まった魚種を安定して供給することには、(現時点では)あまり向いていないこと。輸送時間が短いからこそ提供できる、個性的な魚種や鮮度の高さを売りに、日替わりのおすすめなどでの利用が多く、市場流通とは棲み分けがされている。大卸や仲卸と、仕入れや納品などで協業していることも多いようだ。そもそも同社の創業者であり会長の野本良平氏は、「地域の漁業の振興」こそが起業の第一義であり、理念的な共有も多いだろう。

とはいえ今後は、「この追い風に乗って、外販(小規模飲食店開拓)に力を入れていきたい」と語っており、仲卸事業者が目指す方向性と一致する。仲間でありライバルとして切磋琢磨することで、流通の新たな枠組みが生まれていきそうだ。

【7】魚の目利きはもちろん「マッチングの目利き力」が問われる時代

ここからは、市場の各領域で活躍する個々の思いや取り組みにスポットを当て、これまでの歴史の振り返りや豊洲市場にかける期待、今後の経営に求められる姿勢などを探る。

まずは仲卸の目線から、樋長8代目の飯田統一郎氏に話を聞いた。樋長の創業は1861年、日本橋時代からの歴史を持つ。マグロに特化した仲卸として高級寿司店や料亭、外資系高級ホテルなどに多くの実績を誇る、業界内でもつとに知られた存在だ。

飯田氏が仲卸の世界に入ったのは、バブルの終焉も間近なころ。「魚が潤沢にあり、利益率も格段によかった。普通にやってさえすれば誰もが儲かる、夢を見ることができる時代でした」と振り返る。仲卸の数も、今の倍以上にもなる1,000軒超。仲卸の営業権利の売買代金が2億円を超えるような時代でもあった。

しかしバブル崩壊により、社交族の需要が激減するとともに、魚介類の水揚高も顕著に減少。従来の経営の仕方ではやっていけない時代を迎える。かつてマグロの世界では「上物師」という絶対的な存在が君臨し、暗黙の棲み分けがなされていたが、そういう枠組みは着実に変わっていった。そして産直の普及や、大卸との事業の垣根も曖昧になるなど、「仲卸」という存在がどんな価値を持つべきか、あらためて立ち返る必然性が生まれた。

そういう環境の激変のなかでも、樋長は飯田氏の入社時から現在までに、営業権を2枚から9枚に拡大させている。その要因は何だったのだろうか。

「先代のころは、誰が見てもいいものを『いい魚』と呼んでいました。セリの時も自分がこれだと思ったマグロを選ぶのが常でした。しかしニーズが多様化するなかで、自分たちが思ういいものと、お客さまが欲しいもののずれが生じてきたのです。たとえセリ場では10番目の評価のマグロでも、お客さまにとっては最良のものだったりします。求められるものは、魚の目利きだけでなく『マッチングの目利き力』。絶えずお客さまに寄り添い『いちばん欲しいもの』を提供することにこだわる。そう覚悟を決めてから、本当のマグロ屋としての商売が始まったと感じています」

そう語る飯田氏は「一切れの価値」という言葉を大切にする。「ちょうどお客さまの求めるものがなく、近い内容のもので代替したとします。でもそれは心にひっかかり続けるんです。お客さまにこれから数日我慢を強いることになるのではないかと」。そのため、直後に本来渡したかったマグロが手に入ると、急いで取り換えにいくこともある。「目先の商売としては割が悪いかもしれませんが、それがトータルで意味を持つと信じています。『よい魚を渡せたかどうか』が仲卸の矜持であり、喜びなんです」

豊洲の新市場の感想は、よい面は空調面や衛生面。コールドチェーンの整備によって、取引先から「鮮度が長く保持されるようになった」という声が増えたという。同社では、近年の外資系ホテルとの取引拡大に合わせて、国内より非常に厳しい衛生基準に対応するべく勉強会を続けており、その点は豊洲移転による設備の充実と相乗する。

これからの課題は、市場にいい魚が集まる環境を守り育てること。そのためにも、プロの目を通すことの意義や価値をより多くの人に再確認してもらい「豊洲に任せれば安心」という関係を、目利きから配送までをトータルで整備していくことだという。

実は近年、寿司店や和食店では「どの仲卸から仕入れたものか」を表示する例が目につく。マグロの例でいえば、かつては魚種と生か冷凍かくらいの区分だったのが、やがて大間に代表される産地が注目されるようになり、いまや仲卸のブランドが一般消費者にまで認知される時代になったのだ。

樋長でもその流れは顕著で、「名前を使わせてもらってもいいか」という相談が増えているそうだ。「今まで黒子だった仲卸の価値が可視化され、そのこだわりの高さがブランドになる」、そういったプロの意地の見せ場が増える時代になってきたとすれば、その先の未来は非常に楽しみだ。

【8】人のぬくもりを感じ取ることができる場所であり続けたい

魚市場といえば、大きな魅力の一つに場内食堂の存在が挙げられる。むしろ観光客にとっては、こちらがお目当ての場所だろう。移転直前の築地はまさに毎日がお祭り状態で、1時間2時間待ちは当たり前、とても気軽に寄れる場所ではなくなっていた。

そんな喧噪もこの日限りとなる築地最終日、「本日の営業は市場関係者の方だけに限らせていただきます」という貼り紙をした一軒の店があった。店名は「やじ満」、市場ならではの魅力をメニューに表現し、市場関係者・一般客いずれからも高い支持を得ている中華料理店だ。

1948年の創業から受け継がれてきた「仲卸あってこその食堂」という姿勢、前述の貼り紙には店主の谷島仁美さんのこんな思いがこもっていた。実際にこの日は、「混雑しすぎて、なかなか立ち寄れないのが心残りだった」という仲卸の人たちが、その対応に歓喜し訪れ、築地の最後の思い出を共有しあった。

今でこそ、場内食堂は観光の名所だが、かつては仲卸など常連が集う場所だった。多くの店には常連席があり、ある決まった時間はその席はその客だけのものとして確保された。寿司店は接待用に使われることが多く、市場関係者でも〝旦那衆〟クラスしか入れなかったとか、市場に上がった魚を実際に捌いて味見し、質を確認する場になっていたなど、まさに「市場とともに歩んできた」エピソードが無数にある。

裏メニューも豊富で、量や味やトッピングの微妙な変化など、客の数だけメニューがあったといっても過言ではない。「やじ満」でも、以前は店舗の裏側に常連用の席を設け、日替わりの〝裏メニュー〟を提供していたようだ。「お客さまは家族のようなもの、好きな味付けに合わせたり健康を考えたり、一人ひとりに合わせた営業は、市場食堂としてごく普通のこと」なのだ。

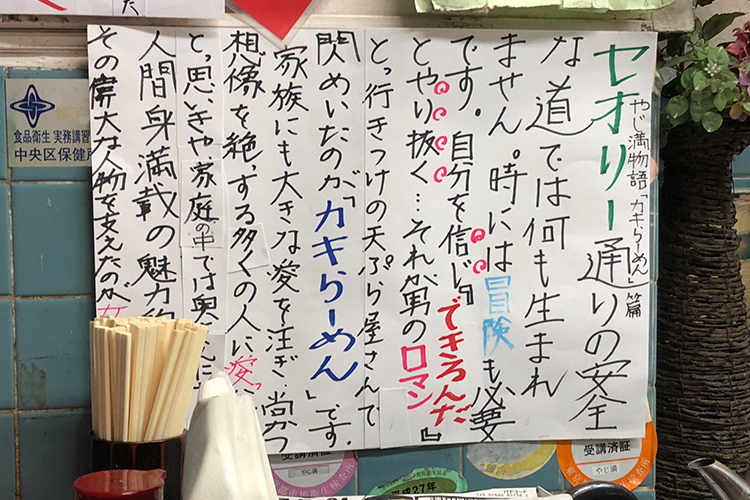

▲築地場内時代の店内に貼られていたメッセージ

同店の看板商品の「牡蠣ラーメン」は、「より市場らしいものを」という先代の思いから生まれ、受け継がれてきたものだ。「『こんな素敵なメニューを考えてくれて、お父さんありがとう』と感謝して、いつも仕事をしているんです」と仁美さんは微笑む。そして、「市場は人のぬくもりを感じ取れる場所であり続けてほしい」と言葉を続ける。

「豊洲では店舗の維持コストが上がったため、経営的な見直しも必要になることがあるかもしれませんが、でも私は〝想い〟のほうを優先したい。父がずっと語っていた『恥じない食材を出せ。それは絶対けちるんじゃないぞ』という言葉の重みは、いつも大事に心に留めています」

【9】豊洲に移転するのは場内市場のみ。場外は築地で営業を継続

「築地市場」という言葉で一括りにされているが、実は移転したのは東京都の管轄の「東京都中央卸売市場築地市場」、いわゆる場内市場のこと。その北東側の隣接地、乾物や肉・野菜、包材や道具など専門店数百軒からなる場外市場と呼ばれる場所は対象外だ。

▲築地場外市場のメインストリート(現在の波除通り)。1956年ころ

しかし、その区別を明確に認知している人は限られ、今回の移転で「場外も一緒に」築地からなくなるという認識を持っていた人は非常に多かったようだ。場外市場の経営者たちはその状況に強い危機意識を持ち、早くから街中に「場外市場は移転しません」という貼り紙を多数掲出し、買い物客にアピールしてきた。

ただ同じ危機感のなかでも、今回の移転に対する捉え方には温度差がある。それは、場外市場創設時からこの地で仕事していた卸事業者と、この十数年で一気に増加した外部参入による飲食店との意識の違いだ。

特に後者においては、近年のインバウンドブームに便乗して出店した会社が多く、観光客依存の部分が大きい。半面、卸事業者はプロの街としての誇りを重視しており、これまで長年にわたって培ってきた築地のブランド力が、一過性のブームにより毀損することを恐れる。〝質〟を追求する街であり続けたいのだ。本格的なプロ向けの食材がワンストップで揃う、いまや希少な場所「人出が減って10年くらい前に戻ったような感じ」。古くから事業を営む店主と会うと、こんな話をよく聞く。ただその言葉に悲壮感はあまりない。

▲おおよそ同じアングルから見た現在。川は埋め立てられ商業施設などになっている

「場外で卸事業を営む者にとって、店舗はショールームのようなもの。私たちの店でいえば、事業者向けが9割を占め、毎日400件以上の配達に対して来店者は1割にもなりません。他の多くの店も似た構造ではないでしょうか」。そう語るのは、業務用鶏肉卸の「鳥藤」の代表取締役会長であり、築地場外市場商店街振興組合やNPO法人「築地食のまちづくり協議会」などの理事長も務める鈴木章夫氏だ。

「ほとんどの注文は事前に電話などで受けていますから、場外の人出が売上げには直結しません。しかし定期的に品物をチェックされに来る方や、新規のお客さまは、観光地化による喧噪に足が遠のきがちでした。移転後に混雑が落ち着いたことで『買い物をしやすくなってきた』と逆に戻ってきていただけるようになったのです」

ただしそれらのメリットの半面、豊洲との距離は大きなリスクとなる。これまで築地は、場内と場外が補完し合い顧客のニーズに応え続けてきたからだ。そこで組合では、移転によって空いた敷地を活用して駐車場を拡大。場外で買い物をする人の利便性を高めるとともに、豊洲と場外のピストン輸送を強化し荷物の集約を図るなど、市場間の連携に力を入れている。

「日本の至るところで、魚屋さん八百屋さんなどの専門店が減って、飲食店にとって必要なものを買える場所がなくなってきています。特にこだわった本格的なものになると、築地が最後の砦になってくるのではないでしょうか。この場外市場には、長い歴史を持ちとびぬけた専門性を持つプロがたくさんいます。必要なものが何でも揃い、専門的な相談にも気軽に答えてくれます。その存在をあらためて多くの方に知っていただき、築地のブランドをこれまで以上に大切に育てていきたいと考えています」

【10】専門店こそ敷居が低い。その意味をもっと多くの人に知ってほしい

前述の鈴木会長の話にあるように、場外には玄人筋からの高い信頼を誇る店舗が多数ある。

本格的なワサビの取り扱いで、数々の銀座の一流寿司屋から圧倒的な支持を得る「山伝」。顧客の要望に合わせた経木の容器を特注で揃える「小見山商店」。豊富な豆の品揃えに思わず目を奪われる「山本商店」。店頭にいつも削りたての鰹節のよい香りが漂う「秋山商店」をはじめ、その数は枚挙にいとまがない。もちろん一般の買い物客にとっても、これらの商品の充実ぶりは見ているだけでも楽しいものだ。

そのなかから今回は、「東京に昆布文化を定着させた立役者」といわれる「吹田商店」の吹田勝良社長に話を聞いた。

同店を訪れると、ひときわ大きな文字で書かれた「吹田商店は移転しません!」という赤色の横断幕が目に飛び込んでくる。「場外全体でも貼り紙はしてありますが、お客さまと対面での仕事を大切にする私たちの立場からすると、自らの声で直接お客さまにメッセージを届けること重要だと思ったのです」

飲食店にとって、昆布などの乾物が鮮魚と大きく違うのは、ある程度まとまって買いそろえ保存しておけるところ、そして目利きを専門家にゆだねる部分が多いところだ。そのため注文は、用途や産地を指定して、あとはお任せの場合がほとんどだという。この「プロに任せる」ということの価値をもっと広く知ってほしいと吹田氏はいう。

「スーパーでもネットでも、買う人が品物を見定める力を持つ必要があります。しかし私たちのような専門店なら、『この料理に合う昆布は何?』の一言ですみます。一見敷居が高そうに思われがちですが、実は逆で圧倒的に低いのです。もちろんそのためには店舗側も、丁寧懇切にお客さまに向き合わないといけません。私はそういった敷居の低い商売をしたいと思っています。難しく考えずに、ただ単純に〝美味しい〟の気持ちをみんなと共有できるように」

さらに言葉を続ける。「築地の人間はみな、数を追うことは苦手ではないでしょうか。それは一つひとつの商品に真剣に対峙しているからです。どんな時代にも逆境はあり、やると決めた限りは妥協することなく本気で取り組む。そこが市場の人のよいところではないか」と。

近年は食育やセミナー活動などにも力を入れているそうだ。築地のプロの街としてのイメージ発信はもちろん、「年を取ってから戻ることができる味がある」そういう人が増えるように、幼い時こそいいものを食べてもらう習慣もしっかり伝えていきたいと語る。

【11】プロが求める食材を家庭で味わうことが可能になる場所

築地場外市場の新たなシンボルとして2016年10月にオープンした「築地魚河岸」。これは、市場移転後の築地の活気とにぎわいを継承するとともに、今まで築地で買い物をしていた近隣の飲食店の利便性を確保するために生まれた施設だ。

小田原橋棟と海幸橋棟の2棟で構成され、1階に水産物と青果物を取り扱う小売店が約60軒、3階には飲食モールやイベントスペースなどが設置されている。

小売店は場内の仲卸による運営で、いずれも市場を代表する力のある会社が揃った。プロのニーズに応える施設であり、通常の魚屋では見られないような高級魚や旬の珍しいものも並び、一つひとつの姿の美しさに心奪われるほどだ。

しかしこの施設の立ち上がりは厳しいものだった。「築地移転後」を見据えた施設だったため、移転延期の2年間、場内の自社店舗と市場を食い合う状態になっていたからだ。

そこでこの間、場外市場が観光客でにぎわう様子を見ながら、各店は手探りで可能性を探った。切り身や総菜、弁当などの販売に力を入れ、個人客・観光客の需要を開拓しようと考えたのだ。

とはいえ、仲卸事業者にとって観光客向けの商売は不得手であり、各店の営業スタイルがバラバラになったため施設全体の方向性が見えなくなってきた。ほとんどの店舗が赤字を垂れ流す状態が続いたという。そして2018年10月、やっと市場の移転が実現する。

「移転に合わせて、多くの店がもう一度本来の業務用中心の営業に回帰しました。心機一転新たなスタートです」。そう語るのは「わたなべ(渡辺商店)」の渡辺幸雄代表。先代のころは鮮魚中心の仲卸だったものを、貝に特化した営業に切り替えたことで存在感を確立。なかでもアワビの取り扱いは場内でも図抜けて多く、都内の有名店、超高級店がこぞって仕入れに来る店だ。

「築地魚河岸は、豊洲市場の出張所のような存在です。市場が遠くなったことによる、お客さまの利便性をカバーする機能を担っています。もともとこの施設には、どの出店者も大きな期待を持っていました。移転が遅れて大変ではありましたが、今は業務系のお客さまが大幅に増え、売上げもかなりよくなっています。みな手応えを感じているのではないでしょうか」

冒頭にも述べたように、この施設にあるのはプロのニーズに応える店。しかし一般客も買い物がすることができる。「あの有名料亭で使っている品と同じものが買えて家庭で出せる。その醍醐味をみなさんに味わってほしいですね。地元のみなさんにもぜひ来ていただき、気軽に相談してほしいと思っています」と渡辺氏は笑顔を見せる。

貝は魚介類全般のなかでも、管理が難しい食材だという。鮮度の見極めが難しいため産直にもあまり馴染まない。だからこそ同社の専門性の高い目利き力が支持を集めている。

「まずは目利きできる人がブランドになり、そういう人が集まっている会社がブランドになる。そしてそんな会社がたくさんある街がブランドになる。ブランドの原点は結局のところ〝人〟。積極的に人を採用し育てていくことが、すべての起点になるのだと感じています」

【12】個々が自分の店に全力投球。その〝熱〟の集積が街の原点

築地の街で、2014年から「築地はしご酒」と名づけた街バル企画がスタートしている。発起人は場外で店舗を営む若手有志3名。その委員長であり築地場外を代表する名店「長生庵」の店主、松本聰一郎氏に、「築地はしご酒」の背景について話を聞いた。

目的は大きく二つ。豊洲への市場移転後を見据えた街の活性化と、築地の夜の楽しさをアピールし、「朝から夜まで、いつ行ってもにぎわっている街」のイメージを強めることだ。

第1回の参加店舗は23店、参加者は800名ほど。その後も毎年秋に開催され、第5回となる2018年度は、51店舗2000名もの規模に拡大している。エリアは築地場外を核にしながらも広く「オール築地」を舞台に、地元密着型の営業をしている店舗が主体となる。

各店が、この企画に合わせて新メニューを開発したり、面白い趣向を凝らしたり、年に1回の祭典に向けて営業の形を見つめなおすきっかけになっているのが大きな意義だという。「築地は食のプロの街のイメージですが、それが素材だけではないことを見せていきたいですね。素材の魅力を生かす、創意工夫のプロが集う街であることを」と、松本氏は思いを語る。

「『築地』というブランドの継承は、まず個々が自分の店に全力投球することから始まると思うのです。熱い思いを持っている店主が増えれば、その意気に惚れ込んだお客さまが集まります。

そして築地の強みである産地とのつながりを生かして、本気でよいものをつくろうとしている生産者のストーリーを伝え、出会いの場をつくっていく。そういう〝熱〟が集積する街になれば、必然的に強いブランドが形成されるのではないでしょうか」

その言葉を裏づけるように、直近の場外の新店の特徴が少し変わってきた。独創的なフレンチを提供するシェフが、築地を新たな活動の場に置いたり、「築地はしご酒」のメンバーや参加店など、「築地の街のブランドを大切に育てていきたい」と考えるオーナーが、古くからの店舗の退去後に出店したりするなど、ブームに頼らない動きが増えているのだ。

なかでも特徴的なのが、築地場外最古の喫茶店といわれる「喫茶マコ」。当地の生き字引ともいえる名物ママの引退でいったんこの春に57年の歴史を閉じたものの、若いオーナーがその店のありようにほれ込み、内装・造作そのままに経営を継承することになった。

またこの「築地はしご酒」の発起人は、委員長こそ飲食店経営者だが、他の二人はいずれも卸事業者だ。イベントの運営が、店に直接利益をもたらすことはない。それでも運営に携わることで、疎遠になりがちだった場外市場の物販と飲食店の融合の一つの契機にもなっている。

【13】「豊洲の魚なら間違いない」と世界から信頼されるブランドへ

舞台を再び豊洲に戻し、未来の可能性を感じてみよう。話をうかがったのは、大卸7社のうちの1社で年商約2000億円に上る中央魚類の代表取締役会長兼CEOであり、全国水産卸協会の最高顧問理事(前会長)や豊洲市場協会の会長などの要職に就く伊藤裕康氏だ。

「市場移転という大きな変化は今年起きたことですが、これまでも業界内は絶えず激変を繰り返しています。残念ながら今までの築地では、そのニーズの変化についていけず、忸怩たる思いがありました。いい設備がないと荷が集められず、荷が集まらないと市場としての価値が薄れてしまうからです」

実は豊洲への市場移転構想は、当初は「移転」ではなく「つくる」だったという。「100年たっても古さを感じさせない、そういう施設にしたいと考えていました」と伊藤氏は言う。

しかし利害関係が非常に多い事業でもあり、「新市場構想」はなかなか進まなかった。しびれを切らした東京都は、少しでも早い整備実現のため「移転」に舵を切った。そのため多くの構想がとん挫することになったが、「だからこそ、今ある施設の枠組みのなかで考えるのではなく、すでに次の時代に求められる市場のあり方を考えていくことが重要だ」だと言葉を続ける。

「これらはあくまでも私の夢ですが」と前置きのもとに、その先進的な内容をいくつかうかがった。

「築地はオープンな空間だったため、そのなかで長く鮮度を保持することは難しいことでした。しかし豊洲市場は、閉鎖空間を生かした適温管理が可能です。それらを生かせば、必ずしも深夜や早朝に荷を受け取らなくてもいい。日中に集荷しても鮮度は保持されます。であるなら、朝出社して夕方帰宅する一般的な勤務時間の仕事にすることも可能なはずです」

同時にこれらの実現によって今までにはない人材が集まり、水産業界を活性化させるとともに、業界で働く人の社会的評価の向上につなげていくことも想定にある。

他にも、目利き力のある人がまだ多いうちに、その力をデジタルに置き換えて、属人性に頼らない環境をつくること。使われていない時間が多い、市場の広大な施設を生かせば、市場というジャンルを超えた可能性が広がることなど、アイデアは無尽蔵だ。

「ただ一方で、私たちの業界はまだまだ内向きのところがあります。本当にお客さまのほうを向いているのか、そこは意識し続けないといけません。そして、これまでは単に競争関係だった大卸相互や仲卸との関係も、もっと共存共栄を意識していく必要があります。大切なのは自社だけでなく、市場全体や日本全体を考え続けること。でもそれはすごくワクワクすることだと思うのです」

近年は世界規模で水産物の争奪戦が激化し、日本が〝買い負け〟することが増えている。しかし世界に冠たる魚食文化を持つ国として「これまで培ってきた歴史の深さ」は大きな武器になるという。

「豊洲で目利きした魚なら間違いない」と世界中から信頼され、豊洲の魚が世界に飛び立つことで、産地を守り文化を継承していくことができる。そんなブランド力を築いていくことが重要だと、伊藤氏の言葉には終始熱がこもっていた。

【14】合理化・効率化のなかの〝譲れない意地〟が、市場のスパイスになる

最後にもう一人、気鋭の若手社長の言葉でこの特集を締めることにする。前章で紹介した「豊洲の市場設備をもっと有効活用しよう」というアイデアを、伊藤会長に提案した「ヤマセ村清」の山崎祐嗣社長。シラスの取り扱いで市場トップのシェアを誇る仲卸の6代目だ。

先代は塩干魚業会の会長を務め、築地市場内にしらすの競り場や入出荷用の保管倉庫の設置を東京都に働きかけ実現するなど、業界の底上げに大きく貢献してきた存在だ。そんな父の姿を間近に見て育つなかで、よりよい市場の形を考える意識が自然に身に付いた。だからこそ豊洲移転を機とする可能性の広がりには、かねてから大きな期待を寄せていたという。

「やっと新たなスタート地点に立てたというのが本音のところです。だからこそ『移転した』『新しくなった』だけでなく、その先に何を見据えるかが重要になってきます。ハードが整備され、ある種合理的なもの、資本主義的なものの比重が高くなるからこそ、あらためて仲卸の果たすべき使命を考えないといけないと思うのです。ただの物流センターになってしまったら、そこには荷は集まってこなくなるでしょう」

国内はもとより世界中の産地を知り、生産者毎の特性や価値を理解し、そこにストーリーをつけて市場に送り出す。一方、飲食店やホテルなどの買い手のニーズを把握し、最適な形で提供する。その時、色・鮮度・質・味などだけでなく、産地ごとそして全体での入荷量と質のバランス、すなわち「分母と分子の関係の見極め」がより大事になってくるという。

時代の要請的に、主観的な思い入れよりも顧客のニーズが優先される仕事になりつつはある。しかしそれだけでも駄目だと山崎はいう。「これは! と思った商品には、多少無理をしてでも突っ込んでいくことも必要です。でないと豊洲に持ち込んでも値が付かないと思われてしまう。市場はより多くのものがあってこそ機能し、多くのものが集まるからこそ仲卸の目利きが重要になる。そこには意地や見栄が必要な時もあるのです」

2018年には市場の移転に先立ち、卸売市場制度改革を目指す新たな改正市場法案が成立。市場のあり方そのものから見直しが進む流れもある。

だからこそ、自らの仕事の「根っこの部分」をしっかり理解し、マーケットを把握し変化を予測するなかで、産地にとっても消費者にとっても、よりよい未来を模索し、ともに仕組みをつくっていく。「このように、マーケットを俯瞰し最適な相乗の形を考え続ける力こそが、これからの仲卸に求められる新たな目利き力になってくるのではないでしょうか」

【あとがき】

ここまで幅広い角度から、市場にかかわる人々の思いやこだわりを取り上げてきた。登場した人たちは、いずれも事業を成長させ、独自の立ち位置を得た人ばかり。必ずしも業界のすべてを表しているとは限らない。しかし「自負と意地がぶつかり合う仕事」であることは明確だ。

生きる上で最も重要な行為である〝食〟が舞台だからこそ、働く者はただ〝稼ぐ〟だけでなく、そこにプロの意地やこだわりが生まれる。消費者も同じ、ただ〝空腹を満たす〟だけでなく、心を満たす瞬間でありたいと願う。

料理の最大の調味料は、そこに至るまでにかかわったすべての人の〝生きざま〟だ。獲る人、運ぶ人、売る人、料理する人、おもてなす人まで、あらゆる分野における自負とプライドの掛け算が、決定的に味を左右する。

食事をして「美味しい」と感じた時、そこに至るまでの経緯に自然と思いをはせる、消費者と流通そして生産者それぞれへの尊重と、ほどよい緊張感。その持続こそが食文化の継承であり、食の安心の実現の王道であろう。

もちろんその精神は、食の業界だけでなく今回の「レガシー・カンパニー4」で登場したすべての企業や業界でも同じだ。だからこそ、それぞれの思いやストーリー、そして具現化されたリアルな形が可視化され、より広く共有されていくことに価値が生まれる。

( 取材・文 ダイヤモンド経営者倶楽部 北村 和郎 )